Une définition de l’hormèse

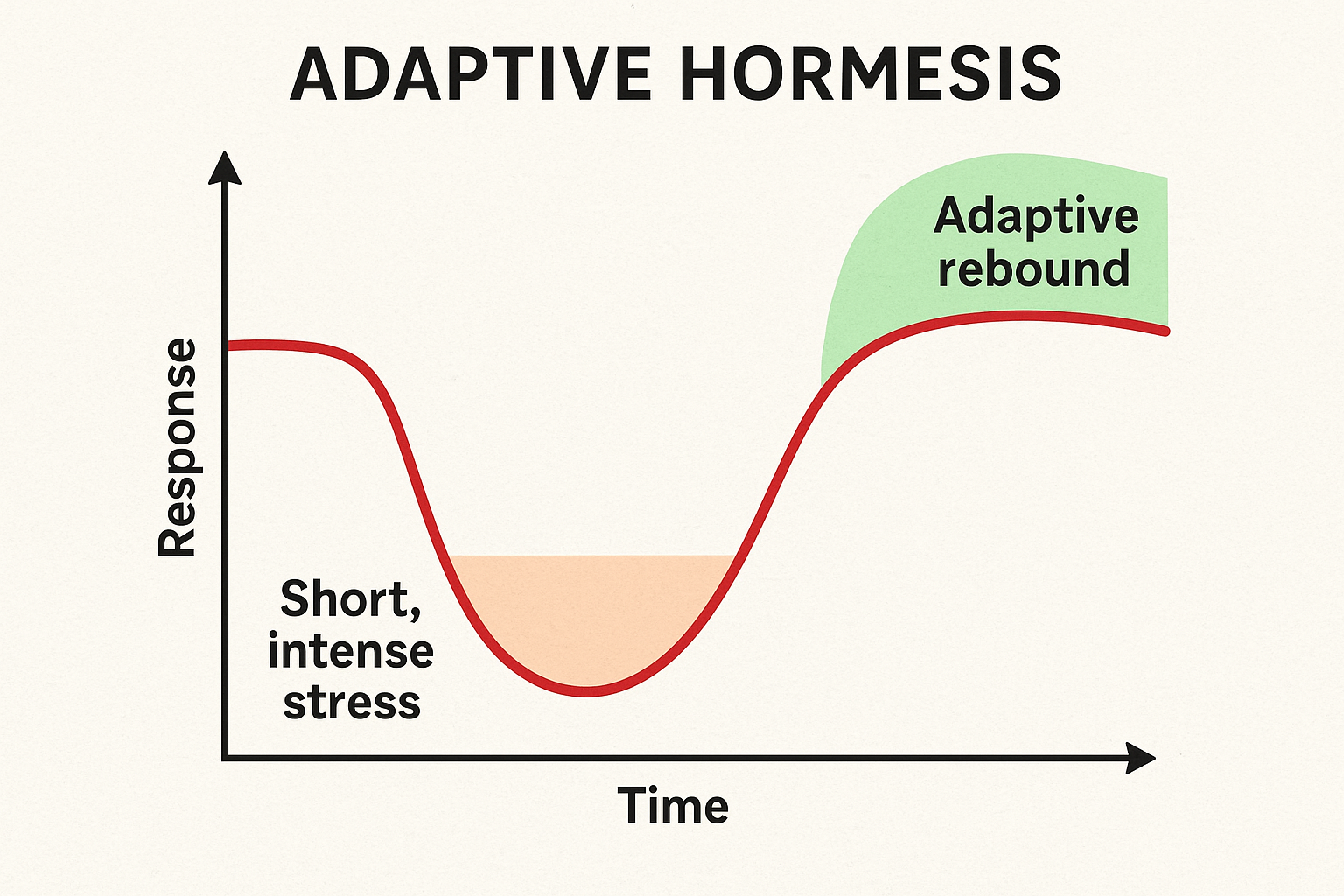

Soumettre son corps et son organisme à un stress intense et court nous renforce. La dose de stress doit être légèrement au dessus de notre capacité adaptative du moment, de sorte à nous affaiblir de manière provisoire. L’exposition au stress puissant doit impérativement être suivie d’un temps de repos suffisant. Ce repos permet à l’organisme de se régénérer face à l’affaiblissement, ET de renforcer notre capacité adaptative face à cet agent stresseur. C’est le « rebond adaptatif« . Ainsi la pratique doit être ponctuelle et non répétée.

Avec suffisamment de repos, le « rebond adaptatif » créé a pour effet de rehausser notre capacité adaptative très légèrement au dessus du seuil enregistré avant l’exposition au stress.

Dit autrement, notre organisme sera mieux armé pour réagir au stress lors de la seconde exposition, que lors de la première. Le point d’arrivée dépasse le point de départ. Rechercher la création d’un « rebond adaptatif » par notre organisme est au coeur du phénomène d’hormèse.

………………………………………………………………………………………………

Le rebond adaptatif intervient après l’exposition au stimuli (stress).

On peut voir la zone d’affaiblissement qui est au plus bas au moment de l’exposition au stress. L’organisme va ensuite s’adapter, revenir à la normale et dépasser sa capacité initiale lors de la phase de repos. Ainsi, sa capacité adaptative est légèrement plus élevée au terme du processus qu’avant. C’est ici que se situe le renforcement.

………………………………………………………………………………..

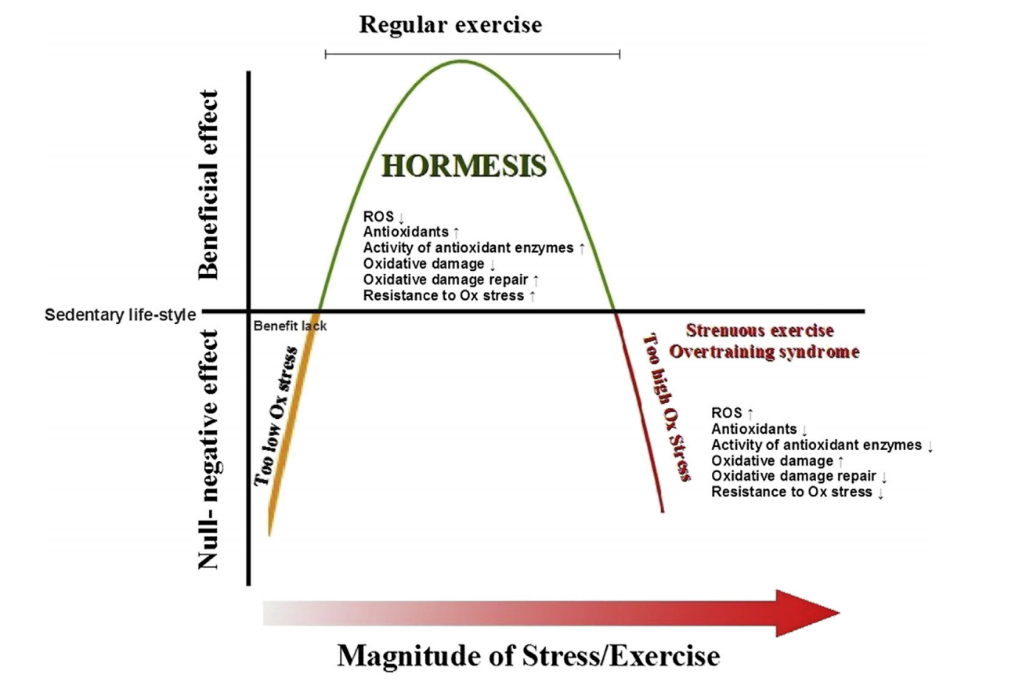

Ce schéma illustre parfaitement la zone de « bénéfice » (zone verte) lorsque le stress est contenu dans une certaine dose. Inférieur ou supérieur à cette dose, on se trouve dans le cas du « Null – negative effect » : la zone d’affaiblissement.

Voici, par une approche scientifique, le principe de base de tout renforcement naturel.

Aux origines de l’Hormèse : la biologie

Pour mieux comprendre son origine, il nous faut faire un peu de biologie. C’est en 1884 qu’un pharmacien allemand, Hugo Shultz, ouvrit les portes d’entrée de l’Hormèse. Lors de sa recherches en laboratoire, il chercha à comprendre la réaction de levures (famille des eucaryotes) face à une certaine dose de poison, agent stresseur. Ses observations étaient les suivantes :

– une dose importante de poison tue les levures

– alors qu’une petite dose renforce leur métabolisme[1].

Si Hugo Shultz avait prédit que les grosses doses de poison tuerait les levures, il pensait toutefois que les petites doses affaibliraient le métabolisme des levures en proportion de la quantité de poison délivrée[2].

Pensant à une erreur dans sa méthode de recherche, le pharmacien a reproduit l’expérience à plusieurs reprises. Le résultat fût cependant toujours le identique : une grosse dose tue le métabolisme, alors qu’une petite dose du poison le stimule et le renforce. L’Hormèse est née, en biologie du moins. Hugo Shultz fît part de sa découverte pour la première fois lors d’une conférence médicale locale, en 1884.

Pour aller plus loin, Hugo Shultz envisagait le parallèle avec des pathologies humaines. Dans la foulée de ses premières recherches, la consultation de papiers scientifiques en homéopathie lui révélèrent qu’une faible dose de vératrine (poison issue d’une plante) apportait une réponse immunitaire en cas de gastro-entérite. Il réalisa l’expérience pour en avoir le cœur net. Cette fois accompagné du psychiatre allemand Rudolf Arndt. La conclusion nous intéresse fortement. L’expérience a démontré que l’agent stresseur (vératrine) n’a pas guéri les patients de la gastro-entérite en tuant le microbe responsable, mais en améliorant la réponse du système immunitaire face à ce microbe. Dit autrement, le microbe qui affaiblissait le système immunitaire n’a pas été tué par l’agent stresseur. Mais l’agent stresseur a entraîné le système immunitaire à mieux répondre face au microbe. Par cette découverte, les deux scientifiques appelèrent le concept « Ardnt-Shultz Law ». Une loi biologique portant leurs noms, simplement.

Le nom d’hormèse vient quant à lui de deux scientifiques Chester Southam et John Ehrilich qui, en 1943, ont repris et approfondi les travaux d’Hugo Shultz.

Concluons donc qu’en biologie, il est aujourd’hui prouvé qu’une forte dose de poison inhibe le métabolisme d’un organisme vivant, alors qu’une petite dose le stimule et le renforce[3].

Bonne nouvelle : nous êtres humains somment composés d’organismes vivants et, au même titre que les levures d’Hugo Shultz, disposons d’un métabolisme. Ainsi, ce principe biologique nous est largement transposable. Bienvenus dans l’Hormèse physique et mentale.

La recherche d’un stress positif

Dans cette démarche, il nous est essentiel de répondre à la question : que signifie le stress ? Parlons ici d’un stress positif, qui va tirer notre organisme vers son propre renforcement. Un stress sera comparable au poison utilisé en biologie, de sorte que la dose conditionnera l’effet. Petite dose signifie renforcement, mais grande dose génère l’affaiblissement. À notre échelle d’êtres humains, un stress est ce qui va faire pression sur l’organisme, le métabolisme et les fonctions vitales du corps, plaçant ce dernier en état d’alerte. Les voyants sont au rouge, quelque chose ne va pas car un déséquilibre est survenu. Les stresseurs permettant de pratiquer l’hormèse et de se renforcer sont bien identifiés.

Pour déclencher le processus hormétique, il existe quatre portes d’entrées :

– L’activité physique, avec notamment le « High intensity low interval training » (entraînement haute intensité court interval).

– L’exposition volontaire et contrôlée au très froid, ou au très chaud. Avec notamment le bain froid, ou le sauna.

– L’hypoxie intermittente par la raréfaction d’oxygène. Dit autrement, l’apnée.

– La privation volontaire et contrôlée de nourriture. Dit autrement, le jeûne.

Ce sont les quatre piliers de l’Hormèse. Lorsque nous les pratiquons en suivant les règles édictées précédemment, notre corps, notre métabolisme et in fine notre organisme se renforcent.

En quoi ces quatre piliers constituent des stresseurs ?

Pratiquer de l’activité physique à haute intensité va solliciter fortement le muscle cardiaque (le coeur) et exiger de lui un fonctionnement optimal pour apporter suffisamment d’oxygènes dans nos muscles. Ainsi, il est soumis à un stress qu’il ne peut contenir de manière continue, 24h/24. S’il n’y répond pas, les muscles ne peuvent soutenir l’effort demandé par saturation d’oxygène.

S’exposer à des températures extrêmes nous éloigne de la température du corps de 37°C. Le stress est ici général et nous fait nous sentir en situation de survie. Pour cause, les cellules qui nous composent (plus de 40 milliards) ne peuvent vivre qu’à cette température de 37°C. Il est donc naturel qu’un ressenti extérieur très éloigné des 37°C requis place l’organisme tout entier en état d’alerte. En effet, de façon prolongée cette exposition entraîne un dérèglement de la thermogenèse (processus de production de chaleur du corps), et une incapacité à maintenir la température interne de 37°C. Rapidement, cela signifie la mort cellulaire et donc notre propre mort.

L’approche est très similaire quant au stresseur n°3 : l’hypoxie intermittente. Nous priver de respirer signifie interrompre l’alimentation des cellules en oxygène (O2), essentielle à la production et à la synthèse de la matière en énergie. Du même coup, les muscles ne reçoivent plus d’oxygène de sorte que leurs cellules ne peuvent plus produire l’énergie requise à leur fonctionnement (ATP). Sans énergie, le coeur (qui est un muscle) cesse de fonctionner et d’alimenter nos organes vitaux. Et nous mourrons. À court terme, la privation d’oxygène est cependant un stresseur positif très intéressant, incitant les muscles à fonctionner en l’absence de carburant.

Enfin, la privation volontaire de nourriture indique à notre organisme que nous ne lui apportons plus de matière à convertir en énergie. Au niveau cellulaire, l’absence de nouveau apports en lipides, protéines et glucides signifie puiser dans les réserves. Le stress intervient lorsque le corps comprend le risque encouru par ce qu’il ressent, c’est l’état d’alerte. Rappelons que la principale raison d’être des cellules est la production d’énergie, elles vivent pour cela. Elles se nourrissent de notre alimentation. Plus de matière pour produire de l’énergie signifie une nouvelle fois la mort cellulaire.

Tous les stress ne se valent pas

A contrario, nous avons des stresseurs négatifs pour l’organisme qui, à court terme apporteront un affaiblissement, mais ne seront jamais suivi d’un renforcement bénéfique pour le corps à long terme. Le cas de la cigarette ou de l’alcool est le plus parlant. La consommation de ces substances affaiblit l’organisme car elles viennent inhiber son bon fonctionnement. Cependant ces substances sont toxiques et artificielles. Leur consommation va pousser le corps à produire des symptômes (toux, vomissement, maux de têtes) pour nous alerter du risque. À la différence du froid ou de la raréfaction de nourriture, le métabolisme ne tire aucun bénéfice ni renforcement de l’exposition à ces substances exogènes. En ce sens, s’habituer à les consommer ne constituera jamais un stresseur hormétique renforçateur. Nous le savons très bien, ce sont plutôt des cancers et des maladies graves au niveau des organes vitaux qui sont encourues.

De la même manière, les déséquilibres liés au manque de sommeil (quantité ou qualité) ne seront jamais un vecteur de renforcement de l’organisme. En découvrant les articles sur les cycles circadiens ou le système nerveux, vous comprendrez ce qui se passe lorsque nous dormons. Cette phase de notre vie est essentielle à la régénération des tissus musculaires et nerveux, au repos du système digestif, à la plasticité neuronale (capacité du cerveau à moduler sa structure), etc… Encore une fois, il s’agit d’un principe qui s’impose à nous. Se priver de sommeil n’est pas de l’Hormèse. Le corps humain et le métabolisme ne peuvent en tirer un avantage.

Deux exemples concrets

Deux exemples que nous connaissons tous pour illustrer l’Hormèse.

D’abord, le cas des pratiquants de musculation. Eux savent bien que pour développer des muscles plus volumineux et plus forts, ils vont devoir créer davantage de fibres musculaires. Comment le corps peut-il faire cela ? En le soumettant à un stress précis : soulever des charges ( poids de musculation). La charge constitue un stress pour le muscle sollicité, auquel il va tenter de répondre avec ses capacités du moment. En lui laissant un certain repos, le muscle va réparer les fibres musculaires détruites par le stress, et en créer des supplémentaires. L’importance capitale du repos réside dans la création de ces nouvelles fibres. Lors de la prochaine séance de musculation, le muscle pourra répondre plus facilement au stress causé par la même charge.

Ainsi, les pratiquants de musculation doivent veiller à exposer leurs muscles à un stress assez intense, mais court dans le temps. Il faudra ensuite accorder un repos suffisamment long pour régénérer la perte, et créer un gain : le rebond adaptatif.

En s’assurant de suivre les principes de l’Hormèse, tout individu peut se renforcer physiquement, développer sa force, son volume musculaire ou ses capacités cardio-vasculaires. Cet exemple est à relier avec le pilier n°1 de l’hormèse cité précédemment : l’activité physique.

Autre exemple. Certaines populations du monde vivent dans des zones climatiques bien plus extrêmes (chaud ou froid) que la France. Au Canada où j’ai vécu, les températures hivernales descendent jusqu’à -30°/-35°C l’hiver. Les locaux sont habitués à cet environnement depuis la naissance. Leur corps a développé une véritable résistance au froid, qui les rend plus fort. Bien entendu, un seuil commun à tout être humain subsiste, au delà duquel la mort survient par hypothermie.

Sans en arriver là, ce seuil de résistance peut être repoussé lorsque l’organisme est exposé à l’agent stresseur : le froid. Quels bénéfices ? Le système immunitaire se renforce, et laisse entrer ainsi moins de virus et agents pathogènes de l’hiver. Les mécanismes d’auto-défense sont davantage stimulés. Notamment, l’hypothalamus remplit pleinement son rôle de régulateur de la température du corps. Il déclenche les frissons que nous observons à la surface de notre peau pour produire de la chaleur. La circulation sanguine est largement stimulée face au froid, pour transporter un maximum de cette chaleur dans les organes vitaux du corps. Cela participe d’un bon fonctionnement du système vasculaire et d’un transport efficace des cellules par le sang, notamment les cellules immunitaires. Les déchets cellulaires sont aussi éliminées de façon optimale par la voie sanguine dès lors que celle-ci est stimulée.

Au quotidien, j’ai donc souvent croisé des canadiens à l’université marchant dehors par 3-4°C (début hiver : octobre / novembre), en t-shirt. Et je vous assure, ils n’avaient pas la chair de poule… fascinant. Naturellement, ce stress subi par l’organisme en raison des températures lui demande plus d’énergie. C’est pourquoi ces populations consomment des repas globalement plus riches en calories, et les périodes de sommeil doivent être prolongées.

On pourrait reproduire la même analyse au sein des pays chauds, tels les pays d’Afrique ou d’Asie du Sud-Est. Les locaux ont une forte résistance à la chaleur, qui leur permet de rester actif en journée ou même de produire des efforts physiques intenses. Là où un européen tombera déjà dans une phase d’épuisement. Ainsi, lorsque des sportifs originaires de ces zones du globe s’alignent sur des compétitions internationales ailleurs que chez eux, leur résistance à l’effort est globalement plus importante. L’habitude du corps de gérer à la fois le stress de l’effort physique et le stress de la chaleur fait la différence. On connaît très bien cela, avec les marathoniens kényans et éthopiens par exemple. Ils courent tous les jours depuis leur enfance, certes, mais sous des températures ressenties comme extrêmes pour nous occidentaux. Quoi qu’il en soit, la capacité de leur corps à évoluer sous ce stress est plus importante, et les renforce. Ainsi, ils sont plus fort qu’un individu qui ne s’est jamais pareillement exposé.

Ces deux illustrations rejoignent le pilier n°2 de l’Hormèse : l’exposition volontaire et contrôlée au très froid ou au très chaud.

Un lien évident avec l’homéostasie

Vous connaissez certainement ce concept d’homéostasie. Ce principe physiologique qui s’impose à nous, suivant lequel notre corps recherche constamment le maintien à l’équilibre. Il en va de la survie de notre organisme. En effet, tout dérèglement dans le sommeil, l’alimentation, la température ambiante, l’effort physique entraînent un affaiblissement de l’organisme. Il va constamment chercher un retour à l’équilibre, en nous envoyant des milliers de signaux : les symptômes. Fatigue, faim, maux de têtes ou d’estomac, muscles ankylosés, frissons, sueur… sont tout autant de réactions du corps pour nous dire que quelque chose cloche.

Parmi nos besoins vitaux, nos cellules doivent être suffisamment alimentées en nourriture (de bonne qualité) pour produire l’énergie qui nous fait avancer chaque jour. Elles ont aussi besoin de recevoir de l’oxygène (O2) pour produire cette énergie, et rejeter le dioxyde de carbone. Le sommeil régénère nos muscles, tissus, repose nos neurones et nous astreint à un jeûne physique nécessaire pour les organes digestifs. Le mouvement physique répond à la nécessité des muscles de s’activer, et à la structure de notre cerveau qui fonctionne de façon optimale lorsque nous bougeons au quotidien. La circulation de notre sang (système cardio-vasculaire) fonctionne parfaitement lorsqu’elle est stimulée, par le mouvement physique. Enfin, nos cellules ne survivent qu’à une température interne avoisinant les 37°C.

Ainsi, les déséquilibres dans ces paramètres mettent le corps en état d’alerte. Il devient obsédé par un retour à la normale, sachant le risque encouru pour son bon fonctionnement. Dans certains cas, ces dérèglements sont un stress positif recherchés pour l’Hormèse : jeûne, exposition à des températures, raréfaction d’oxygène… Ils ne seront pas un risque s’ils sont dosés et entrecoupés de retours à la normale (phase de repos). Notre organisme apportera donc une réponse adaptative positive face au déséquilibre, pour se renforcer. De telle sorte qu’un prochain déclencheur apparaîtra moins risqué. L’organisme sera mieux armé pour résister, et revenir à son état normal.

Dès lors, la quête de renforcement par la voie de l’Hormèse induit une recherche de retour à l’équilibre par notre corps, qui répond simplement du principe d’homéostasie. Hormèse et homéostasie sont intimement liés.

Vous connaissez déjà l’Hormèse : des citations phares

Niestche disait : « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Au regard de ce que vous savez à présent sur l’Hormèse, c’est globalement vrai. Cependant, pour faire coller son expression au concept qui nous intéresse ici, Friedrich Niestche a oublié d’ajouter :

– Si la dose de stress est modérée ;

– et si l’exposition au stress est suivie d’un temps de repos suffisant.

Alors seulement, on peut s’attendre à un « rebond adaptatif » caractéristique de l’Hormèse. En ces conditions seulement, le stresseur qui ne nous tue pas, nous rend plus fort.

« Tout est poison, rien n’est poison. C’est la dose qui fait le poison« . Citation connue qui nous vient de Paracesle au Moyen-Age, médecin suisse spécialisé en toxicologie. Au travers son expression, on retrouve l’essence de l’Hormèse, et le sens des découvertes d’Hugo Shultz dans les années 1880. Un stress à petite dose peut stimuler le métabolisme pour le renforcer, et à haute dose l’inhiber pour l’affaiblir.

Pourquoi se renforcer avec l’Hormèse ?

Mal connue de la médecine traditionnelle, l’Hormèse est pourtant un outil au coeur du Vivant. Nous ne pouvons faire l’économie de sa connaissance si nous souhaitons améliorer notre Santé et tendre vers la pleine Santé. Ce site vous guidera pas à pas à comprendre les bases scientifiques, tout en intégrant des pratiques quotidiennes de renforcement.

Approfondissez votre compréhension en lisant l’article Pourquoi se renforcer avec l’Hormèse ?

[1] Rappel : les eucaryotes sont des organismes vivants, dotés d’un noyau qui renferme une cellule capable de produire de l’énergie (à partir de ses mitochondries notamment). En ce sens, nous pouvons dire que les levures disposent d’un métabolisme.

[2] « Hormesis : from mainstream to therapy » Journal of Cell Commuication and Signaling, National Library of Medicine

[3] « Hormesis : a fundamental concept in biology », Microbial Cell, National Library of Medicine